红外光谱技术能够获取有机化合物官能团的相关信息,可对有机化合物进行定性及定量分析,其在沥青研究中已得到普遍应用。阐述了红外光谱技术的原理、分区及常用的分析方法,总结了红外光谱在沥青真伪甄别、改性剂含量测定、沥青性能预测及其老化机理研究中的应用现状及存在的问题,并对其发展趋势进行了展望,为扩展红外光谱技术应用及沥青分析提供思路。

沥青特殊的使用性能使其成为公路、建筑等领域的重要原料,随着我国公路建设的持续投入和建筑行业的高速发展,沥青产品的需求一直处于平稳增长态势,2019年其表观消费量已达5 402×104t。沥青的性能在很大程度上决定了路面及其它材料的使用寿命,因此,如何快速掌握沥青质量及其性能变化已成为其推广应用过程中的重要研究课题。

沥青的结构和组成是其性能和质量的决定因素,也一直是行业的重要关注点,现代仪器和技术的发展使得用于研究沥青结构和组成的方法也越来越多[1]。红外光谱技术作为鉴定有机化合物结构的重要手段[2],能够快速获取有机化合物的微观结构及组成信息,已在沥青分析中得到了广泛应用。

1 红外光谱技术简介

1.1 红外光谱技术原理

红外光谱是依据分子内部的原子振动及旋转信息来分析确定物质组成和分子结构的[3][4]。当有机物分子受到连续波长的红外光照射时会发生振动和能级跃迁并吸收此处波长的光。由于不同化学键或基团对光的吸收频率不同,以吸光度对波数作图就形成了红外光谱图,根据特征峰的位置、形状、面积等信息便可对分子中的官能团或化学键进行分析[5]。基团振动类型在红外光谱图中的位置对应见表1。

表1 基团振动类型在红外光谱图中的位置对应表

1.2 红外光谱的分区

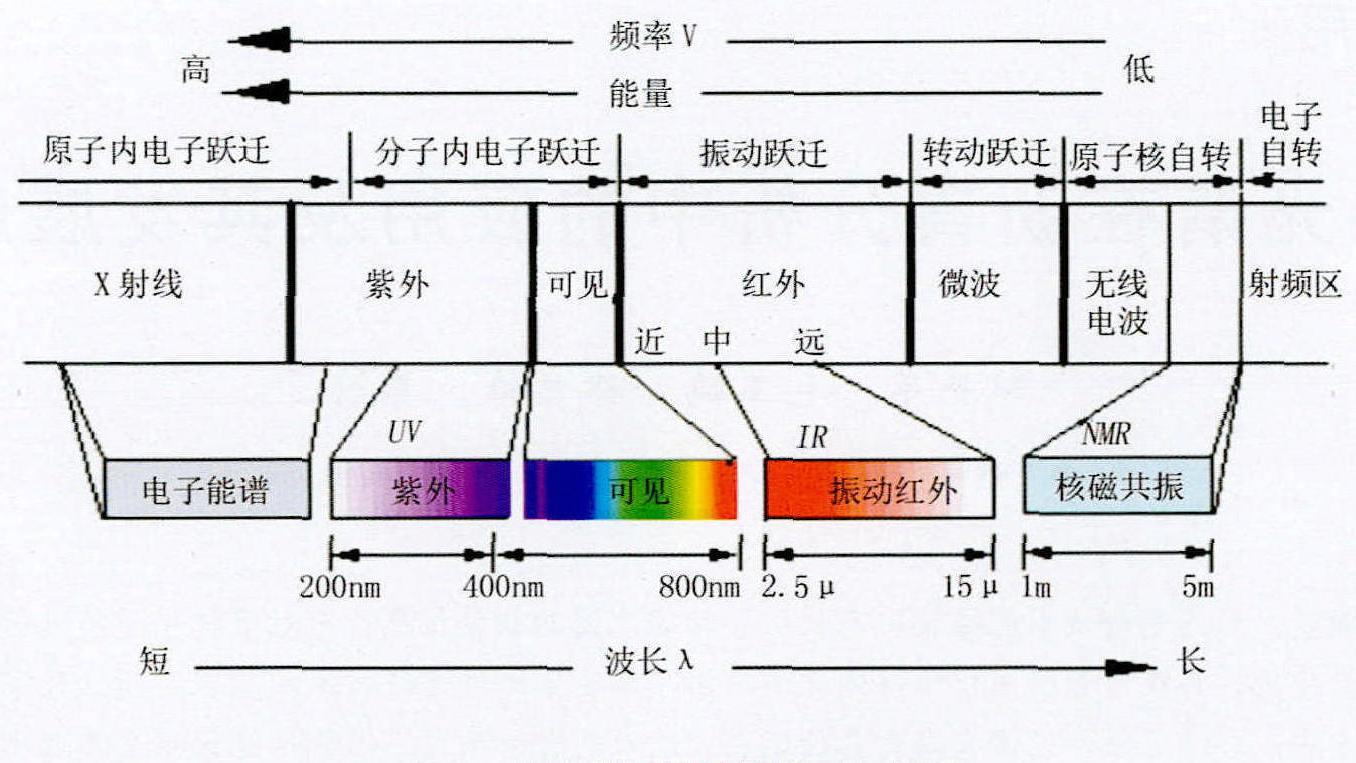

根据波数范围,可将红外光谱分为三个区,即近红外区、中红外区和远红外区,其波数范围分别为133 333~4 000v/cm-1,4 000~400v/cm-1及400~10v/cm-1。近红外区反映的是分子的倍频和合频,中红外区反映的是分子的基频振动,而分子的转动及某些基团的振动则出现在远红外区。因为中红外区能反映大部分物质的基频吸收带,所以目前对红外光谱的研究集中于中红外区,而根据吸收峰的不同,中红外区又包括特征频率区和指纹区。光波谱区及能量跃迁见图1。

图1 光波谱区及能量跃迁相关图

1.3 衰减全反射傅里叶变换红外光谱

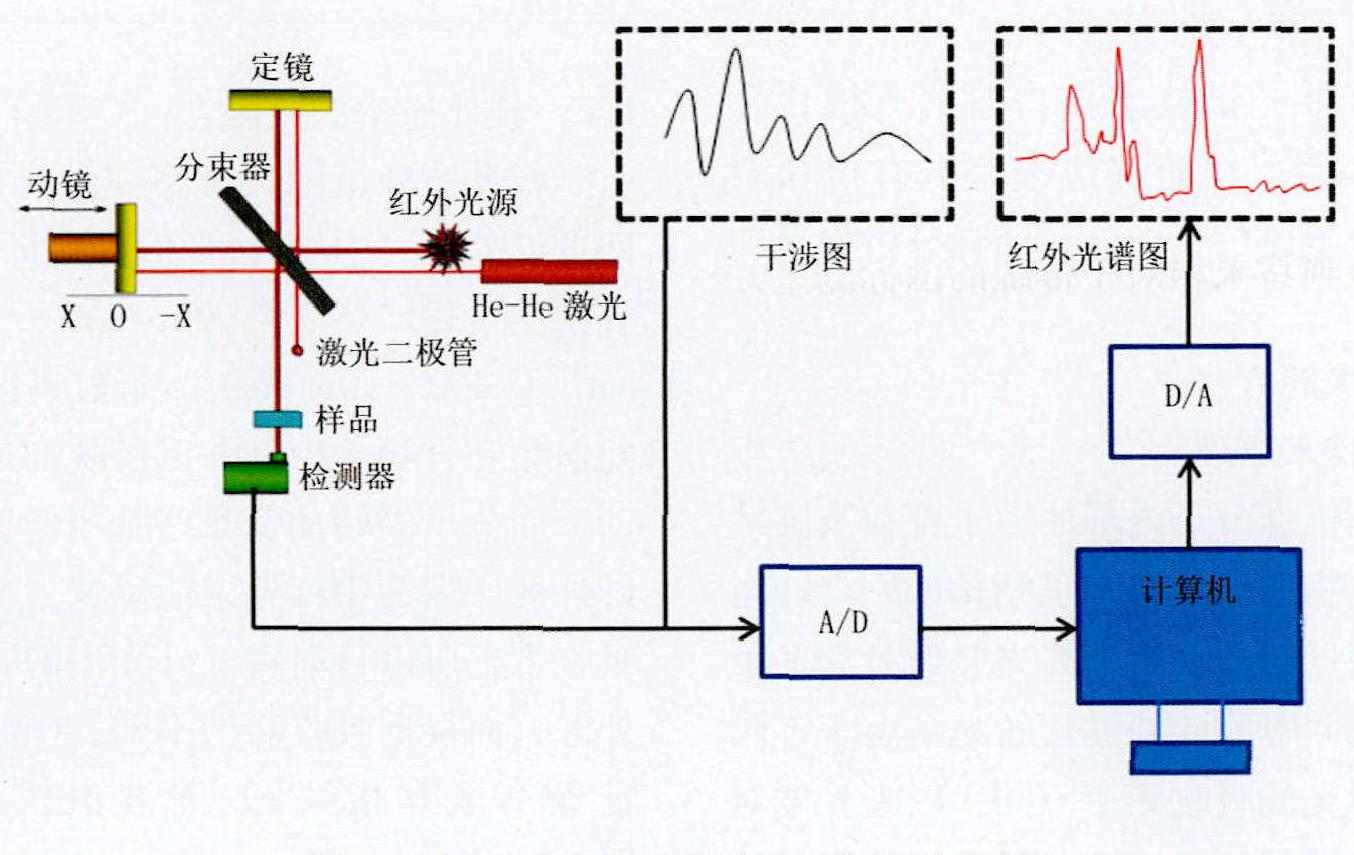

衰减全反射傅立叶变换红外光谱仪(ATR-FTIR)产生于20世纪80年代,它克服了传统红外光谱仪速度慢、精度低等缺点,已成为目前最常见和应用最普遍的干涉型红外光谱仪[6]。其工作过程如下:①红外辐射经红外光源发出后被调制成干涉光并作用于样品;②检测器记录干涉光强度变化分布并将其转化为电信号进而被计算机捕捉;③时域信号通过傅里叶变换被转化为频域信号即可得到谱图,如图2所示。

1.4 红外光谱在沥青分析中的准确性及影响因素

作为精密仪器,高精度是最重要的。红外光谱仪的特性和精度通常受许多因素的影响,其中水分是影响精度的主要因素。这是因为吸收水分布在整个中红外波段,水的吸收强度不随其浓度线性变化[7]。因此,尽管引入了水参考光谱,水分对红外光谱的定量分析还是有很大影响的[8]。另外,温度、分辨率比等因素也会影响测试精度。Markus等[9]发现背景光谱和样品光谱采集时的温度差异会导致精度降低。Wei等[10]的研究证明高分辨率并不意味着更高的精度,而是随着分辨率的提高,“信号-噪声”比急剧下降。但通常来讲,将水分控制在较低水平仍是提高FTIR精度最重要的措施。

图2 傅立叶变换红外光谱仪工作原理示意图

2 红外光谱在沥青分析中的应用

红外光谱主要反映各类化学键的信息,能够对几乎所有的有机物进行分析,因此在石油化工、农业、医学等领域都有着广泛应用。沥青是一种组成复杂的有机混合物,对其组成和微观结构的探索从未间断。近些年来,利用红外光谱对沥青进行定性及定量分析的研究越来越多,主要集中在沥青识别、改性剂含量的测定、性能预测及老化机理研究等方面。

2.1 沥青指纹识别

延长沥青路面寿命的关键在于如何有效控制道路沥青的质量[11]。传统的沥青质量控制主要是在实验室中通过测定沥青的基本性能指标来实现,这种方式不仅所需时间长,而且不能很好分辨出以次充好、品牌调换、相互混兑等现象,给工程建设带来许多安全隐患。而通过红外光谱扫描未知沥青样品,并将其谱图与数据库中已知牌号、产地的沥青谱图进行对比、分析就能快速辨别未知沥青的产地、牌号等信息,从而达到快速识别沥青的目的。由于此过程类似于指纹识别过程,因此叫做沥青的指纹识别。

李晓民等[12]开发了沥青指纹识别系统,该系统包含指纹识别仪、识别软件,可以在3 min内确定沥青的品牌。邓长忠等[13]使用沥青红外光谱检测仪对施工现场的沥青开展检测,将得到的数据传输至系统服务器,可实现对沥青的网络监控。张晓香等[14]建立了含2 000余种沥青样品的红外识别数据库,通过采集未知沥青谱图并在数据库中进行检索和比对,便能获取沥青品牌和等级等信息。刘建洋[15]建立了谱图特征与沥青品牌之间的对应关系,根据沥青红外谱图特征峰的形状、位置、强度及数量等参数就能辨别品牌及沥青是否掺假。

沥青指纹甄别技术相对于传统的国标测量方法,用样量少、耗时短,具有明显的优势。但是,由于待测沥青的红外谱图需要和标准库中对应品牌谱图进行比对,因此,在实际使用过程中需要根据沥青生产厂家工艺参数的调整及时更新数据库,确保沥青标准库来源的准确性,避免出现误判。

2.2 沥青中改性剂含量的测定

改性剂可以提高沥青的抗疲劳性能、温度敏感性、抗开裂性能等[16],延长沥青材料的使用寿命,因此各种各样的改性沥青被用于路面建设[17]。我国的实体工程中常用的改性剂是SBS,其掺量一般为4%~5%,但一些厂家为降低成本,擅自减少SBS的掺量或用廉价的改性剂替代,影响工程建设的质量和使用安全。因此,改性剂的实际掺量对于保障改性沥青品质和工程质量极为关键,寻求一种快速检测改性剂掺量的方法成为近年的研究热点。杨喜英[18]建立了特征峰面积与改性剂含量的数学关系,利用已知改性剂含量样品和未知样品的特征峰面积就能计算得到未知样品的改性剂含量。毕飞等[19]通过红外光谱技术测定了改性乳化沥青中的改性剂含量,发现改性剂含量与改性剂的966 cm-1吸收峰和沥青的810 cm-1吸收峰高度的比值有较好的线性关系。

但在实际过程中,不同种类及牌号的改性剂嵌段比不同,在测试中可能会出现低掺量,高966 cm-1吸收峰的情况;此外,一些不法厂家可能会掺入一定量含有该特征基团的物质,企图蒙混过关。所以,仅利用红外光谱来测定改性沥青中改性剂的含量仍存在不足,若采用核磁共振技术,对改性沥青中不同环境H原子的丰度进行测定,可对改性剂的嵌段比及结构进行更可靠的分析,进一步提高改性剂含量检测的准确度。

2.3 沥青性能预测

沥青的宏观特性与微观结构的联系一直是该领域的研究热点。基于红外光谱的沥青性能预测方法是指利用红外光谱形成大量沥青样品的谱图,建立宏观性能与谱图相联系的数学模型,从而实现对未知沥青样品性能的预测。Lima等[20]利用红外光谱定义了吸收率和沥青特性(针入度、闪点、各温度下的黏度等)之间的关系,以快速准确地估算沥青性能和等级。陈千婷等[21]以沥青的针入度、软化点及蜡含量为性能指标,构建了其与红外光谱图之间的相关性数学模型,并对未知沥青样品的性能进行预测,取得了一定效果。叶彦斐等[22]建立了150余组样本的沥青红外光谱数据库,开发了红外分析与拓扑学建模相结合的沥青针入度快速检测方法。

由于不同研究者选取的性能指标不同,且对红外光谱特征峰的分析也不尽相同,因而,如何选择合适的沥青产品性能指标和红外光谱特征峰位点,建立适用性广泛、准确的数学模型是今后研究的重点和难点。

2.4 沥青老化机理研究

沥青在加工、储运、施工及使用过程中因热、紫外线和氧等因素会发生一系列的物理及化学变化而老化,导致其性能逐渐下降,影响工程质量及寿命[23]。有研究人员发现沥青老化是引起沥青路面低温裂缝和其他病害的主要原因[24]。因此,探究沥青老化的内在机理,对减缓沥青老化的负面影响及抗老化沥青材料的开发有重要意义。Lamontagne等[25]利用红外光谱仪研究了不同沥青热氧老化的特征,认为沥青在与空气接触时,分子链及链段中的活性基团便会与空气中的氧气分子结合并反应生成含羰基的极性大分子,导致沥青老化。Lu等[26]分析了几种基质沥青的短期和长期老化行为,发现羰基和亚砜基这两个官能团在短期老化过程中均急剧增加,但在长期老化过程中保持稳定或略有下降。

由于红外光谱仅仅关注沥青在老化后特征官能团的变化,但在此过程中,沥青的结构和组成也会发生一系列复杂变化,这其中包括四组分、不同化学环境杂原子、特征氢原子等,其对研究沥青的老化机理也很重要。为此,引入X射线光电子能谱、核磁共振等技术对从微观化学结构层面全面分析沥青的老化机理有很大帮助。

3 结语

(1)由于目前国内外市场上沥青的产地、牌号和等级众多,且同牌号不同批次沥青间也可能会存在细微差别,因此采用红外光谱对沥青进行甄别需要建立庞大的数据库且需长期维护。这就需要与沥青生产企业建立紧密联系,持续关注沥青生产工艺及参数调整,及时更新和扩充数据库。

(2)红外光谱作为一种经典的测试方法,其在沥青分析中已经得到普遍应用。但是,由于沥青产地及种类众多,加上不同研究者的侧重点和选取的标准及角度不同,导致利用红外光谱分析得出的结论也不尽相同。因此,针对红外光谱在沥青分析中的应用急需要建立一套标准以达到规范研究体系的目的。

(3)另外,沥青结构复杂,红外光谱作为一种定性和半定量分析工具,对沥青中含量较少的杂原子及特征氢原子难以做到精确分析,因此综合利用红外光谱、光电子能谱、核磁共振及其他技术,对沥青结构进行全面系统的分析将是今后的研究重点。